왜 투표로 세상을 바꿀 수 없을까

정태인(칼폴라니사회연구소 소장)

제가 정치 얘기를 하려는 건 아닙니다. “왜 투표로 세상을 바꿀 수 없을까”라는 질문을 정치심리로 분석한 책은 꽤 많이 나와 있습니다. 저는 하이트(Heidt)의 “올바른 마음”을 추천합니다.

19세기 사람들에게 선거권은 당연한 권리가 아니었습니다. 차티스트운동을 비롯한 숱한 투쟁을 통해서만 한표, 한표의 권리를 얻어냈죠. 여성의 권리는 더욱 더뎠습니다. 민주주의의 탄생지라는 영국에서도 1928년이 되어서야, 1776년에 독립선언을 발표한 미국에선 1920년부터 여성이 투표할 수 있었습니다.

당시의 지배계급은 보통선거권을 대단히 두려워 했습니다. 훗날 “중위투표의 이론”으로 불리게 되는 현상이 일어날까봐서 그런 겁니다. 만일 대다수 시민이 못 산다면 이들은 그런 세상을 바꾸는 투표를 할테니까요. 불평등이 심하면 심할수록 평등 정책을 내세우는 정당이 승리할 가능성이 높아집니다. 극단적으로 1명이 우리나라의 1년 GDP를 몽땅 차지하고 나머지 4999만명은 한푼도 못 번다고 하면 압도 다수가 소득세율 100%와 평등한 재분배에 찬성할 겁니다. 실제로 보통선거권은 수많은 개혁, 또는 수동혁명을 이뤄냈습니다. 특히 1929년의 대공황과 전쟁을 겪은 뒤, 지배계급과 보수정당은 두려움에 떨었습니다. 그래서 보수적인 정당들도 복지국가에 찬성하게 되죠. 예컨대 “요람에서 무덤으로”로 유명한 베버리지나 복지국가의 거시정책을 만든 케인즈는 영국 노동당이 아니라 자유당 소속이었습니다. 독일에서 사회보험제도를 도입한 사람은 더 보수적인 비스마르크였죠.

하지만 이런 거대한 진보는 이 때 뿐이었다고 해도 과언이 아닙니다. 이웃 일본이나 우리나라에서 보듯이 대부분의 선거에서 보수주의 정당이 승리했습니다. 세계적으로는 1970년대 중반부터, 한국에서는 1990년대 중반부터 불평등이 격화됐지만 이에 발맞춰 진보정당이 정권을 잡은 것은 아닙니다. 강력하면서도 현명한 평등정책으로 압도적인 지지를 받았던 스웨덴의 사회민주당마저 1980년대 중반 이후엔 곧잘 패배했습니다(제가 알기론 유일하게 이탈리아의 에밀리아 로마냐 지방에서만 진보정당이 단 한 번도 패배한 적이 없는데, 그 비결은 언젠가 들려 드리겠습니다).

왜 이런 현상이 발생하는 걸까요? 첫째는 자신이 전체 소득분포와 재산분포 상에서 어느 위치에 속하는지 잘 모르기 때문입니다. 2년 전 피케티 열풍이 말해 주듯이 경제학자들이 세금자료를 이용해서 조금 더 정확한 분배 통계를 만든 건 최근에 이르러서였습니다. 이미 1월호와 3월호 두 번에 걸쳐서 소개해 드렸듯이 한국에서도 지난 해부터 이런 통계가 발표되기 시작했습니다. 기억하시나요? 우리나라의 일시적 취업자까지 합친 3,122만명의 중위소득은 1,074만원(2010년)이고 면세자들을 빼면 약 1,660만원입니다. 즉 월급 순서로 죽 세웠을 때 한가운데에 있는 사람은 월 90만원에서 140만원 정도를 받는다는 얘깁니다. 반면 지난 호에 보여드렸듯이 상위 10%에 속하는 사람들이 차지하는 몫은 50%에 이르렀습니다. 이제 통계가 속속 발표되고 자신이 어떤 위치에 있는지 손쉽게 알 수 있다면 점점 더 평등지향의 정당에 투표하게 될 겁니다.

둘째로, 만일 자신과 아이들이 미래에 상층으로 이동할 수 있다고 믿는다면 평등정책에 반대할 수 있습니다. 불행하게도 우리나라 사람들이 그렇습니다. 우리나라는 OECD 국가 중에서 복지지출의 비중이 가장 낮은 나라에 속합니다. 뿐만 아니라 실제 사회이동성(계층 상승의 정도) 역시 일본을 제외하곤 가장 낮습니다. 그런데 인지 사회이동성, 즉 현실과 무관하게 내가 앞으로 계층 상승을 할 거라고 믿는 정도는 세계에서 가장 높습니다. 해서 우리나라는 실제 사회이동성과 인지 사회이동성의 차이가 가장 큰 나라입니다.

지금 아무리 불평등해도 내가 특권적 지위(상위 10%나 심지어 최상위 1%)로 올라갈 수 있다고 믿는다면 현재의 불평등을 시정하는 정책에 반대할 겁니다. 다행히 이런 근거없는 낙관은 많이 수그러들고 있습니다.

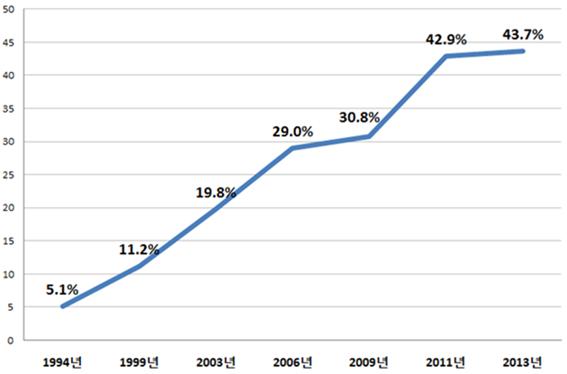

<그림> 자녀의 상향이동성에 대한 인식 변화

<그림>은 통계청의 질문, “본인 세대에 비해 자녀 세대의 사회경제적 지위가 높아질 가능성”에 대해서 부정적으로 응답한 사람들의 비율입니다. 1994년에는 놀랍게도 단 5.1%만 자신의 자녀가 자신과 비슷하거나 못하게 될 거라고 답했습니다. 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 성장률은 높고 분배가 개선되던 시기에 살았기 때문에 자녀의 미래에 대해 대단히 낙관적이었던 거겠죠. 하지만 이 비율은 외환위기를 겪고 나서 빠르게 증가합니다. 2013년에는 43.7%가 자녀의 미래에 대해 부정적으로 답했죠. 아마 이 비율은 최근에 더 높아졌을 겁니다. 이른바 흙수저, 금수저론이 나온 이유입니다. 자신과 아이의 미래에 대해 현실적으로 인식하면 할수록 평등을 지향하는 정당의 득표율은 올라가겠죠.

셋째는 사회정치적 이유입니다. 아이버슨과 소스키스(Iversen & Soskice)는 왜 1980년대 이후 일반적으로 복지국가가 쇠퇴했는지, 또 왜 어떤 나라에선 친복지 정당이 성공하지만 다른 나라에선 실패하는지 연구했습니다.

우선 노동조합이 주변부 노동자들을 배려하는지, 아니면 핵심 노동자의 이익만 대변하는지가 중요합니다. 예컨대 독일에서는 노조에 속한 핵심노동자들이 자신들의 이익만 추구한 결과 재분배정책에 소극적이었고 스웨덴 등은 그 반대라는 겁니다. 한국은 어떨까요? 노조조직율이 10% 정도로 세계에서 가장 낮은 편에 속하는 데다 기업별로 조직된 노조는 정규직 노동자들의 이익을 주로 대변하고 있죠. 그 결과 비정규직이나 하청기업 노동자의 임금과 대기업 정규직 임금은 점점 더 벌어지고 있습니다. 이런 상황이라면 대기업 노동조합은 재분배정책에 반대하게 됩니다.

아이버슨과 소스키스는 선거제도에서도 뚜렷한 원인을 발견했습니다. 비례대표제를 채택한 나라에서는 복지정책이 승리하지만 다수대표제를 사용하는 나라에선 패배했다는 겁니다. 우리나라는 소선거구의 단순다수대표제의 나라입니다. 이런 제도라면 모든 선거구에 세명 이상의 후보가 출마하는 경우 단지 33.5%만 득표해도 모든 지역구 의석을 다 따낼 수도 있습니다. 반면 비례대표 의석은 정당별 득표에 따라 의석이 배분됩니다. 만일 모든 의석이 비례대표라면 현재의 야당은 훨씬 더 많은 의석을 차지했을 겁니다. 예컨대 5%를 얻은 소수 정당은 비례대표제에선 15석(300*0.05)을 차지하게 되지만 현재의 제도에선 겨우 3석의 비례대표의원만 확보할 수 있습니다. 비례대표제에서는 한 표, 한 표가 모두 의미를 지니게 되지만 다수대표제에선 수많은 사표가 발생하기 때문입니다.

거대 양당은 지난 선거법 협상에서 비례의석을 오히려 줄였습니다. 단순대표제가 거대 양당에 지극히 유리하기 때문입니다. 만일 이 두 정당이 부자들에게 매수된다면 평등정책은 불가능해집니다. 제1야당은 말만 진보적이고 실제론 그다지 차이가 없는 정책을 추진하겠죠. 미국에서 일어나고 있는 일이고(힐러리도 월스트리트에서 대부분의 선거자금을 모금합니다) 한국에서도 확인할 수 있는 현상입니다. 진정으로 재벌의 탐욕에 재갈을 물릴 수 있는 국회의원이 몇 명이나 될까, 생각해 보면 금방 알 수 있습니다. 해서 누굴 찍어도 마찬가지라는 정치허무주의가 생겨나면 이 또한 거대 양당에게 매우 유리합니다.

다행히 불평등한 현실에 대한 인식이 높아지고 복지정책에 대한 찬성도 높아지고 있습니다만 노동조합의 힘과 태도, 선거제도가 바뀌지 않는 한, 투표로 세상을 바꾸기란 지극히 어렵습니다. 또한 사람들이 기꺼이 세금을 낼 수 있으려면 정부와 정치를 믿을 수 있어야 합니다. “4대강 사업” 같은 데 뭉치돈을 쏟아 붓는다면 아무도 세금을 더 내려고 하지 않을 테니까요. 이번 선거는 패배했더라도 다음 대통령 선거에선 비례대표제의 대폭 확대(와 결선투표제), 구체적인 복지정책, 이해당사자의 세력화를 전면에 내세우는 후보를 당선시켜야 합니다. 그런 전제조건이 충족되어야만 비로소 투표로 세상을 바꿀 수 있습니다.

칼폴라니사회경제연구소 협동조합 칼폴라니와 다원적경제론

칼폴라니사회경제연구소 협동조합 칼폴라니와 다원적경제론